昨日図書館で借りてきた本です。

- 「センスメイキング 本当に重要なものを見極める力」 クリスチャン・マスビアウ氏著

- 「完全なる経営」 A・H・マズロー氏著

- 「動機づける力」 ハーバード・ビジネスレビュー著

- 「STARTUP スタートアップ」 ダイアナ・キャンダー氏著

- 「プロフェッショナルは「ストーリー」で伝える」 アネット・シモンズ氏著

読書マップを作り、内容をA41枚にまとめていこうと思います。

学び・経験から武器を作り、未来を切り拓く

昨日図書館で借りてきた本です。

読書マップを作り、内容をA41枚にまとめていこうと思います。

神田昌典さんの著書「ストーリー思考」に書かれていた言葉が良いなと思ったので記事にしました。

そして、

1/100万人を目指す上で重要な点の1つが

「行先のずれ防止としてロードマップ」を作ることだと思います。

現時点でのスキルセットは

「理想と現実のギャップに意味をつけて問題とするスキル」

最近読んだ本で「NEWTYPE」に書かれていたことなのですが、

問題解決能力に重きを置くのが「OLDTYPE」で

物事に意味をつけて問題を探すのが「NEWTYPE」だと。

なぜ今AIが問題だと言われているか?

それは、AIの処理能力が大幅にアップしたために今までは人間でなければ処理できない事柄が

AIで出来てしまう。問題解決能力を追い求めてきた(私もそう)人が不要になる。

これは大変だ!と慌てているのが現状です。

AIと人間を差別化するテーマが、

物事に意味を付けて問題を探す 「NEWTYPE」だと言われています。

ただ、特に目新しいことじゃないと私は思うのです。

問題を解決する事が「OLDTYPE」であるなら、それは企業に属して与えられた仕事をこなすことと言い換えられると思いませんか?そして、起業することは世の中や身の回りの物事に意味を付けて(なんでだろう?と)問題を探す「NEWTYPE」だと。

「これからは起業家視点を持つ人が生き残れる」

実際に起業する必要はないと思いますが、日常業務の中に「なんでだろう?」と疑問を持つ。

既存のシステムを組み合わせたり、新しい仕事の仕組みを作る。

「言われたままの仕事をする人⇒自分で考えて仕事をする人」

今更感が強いですが、考えて仕事が出来る人がこれから生き残れる。

一部の企業では副業を推奨&許可するところがありますが、

私が所属する企業もそうですし、大多数が副業を禁止しています。

本業に支障をきたす考えも理解出来ますが、

会社の為に働く人が5年後、10年後も同じように仕事が出来る保証はありません。

会社は従業員とその家族、利害関係者の方達を損させないようする義務がある。

だったら、リスクヘッジとして副業を許可する動きがもっとあって欲しいなと思います。

話が少しそれましたが、

トップダウン型で部下の話を聞かない&変える事を良しとしない。

起業家意識 & 社長目線を求める割に、

「決められた事だけしていればいいんだ!」と言う経営層の人がいます。

矛盾してますよね。

本音と建て前か?と言いたくなりますよね。

「自分だけのキャリア作りをするために、行先を決める」

今の会社でしか通用しないスキルではなくて、

どの会社でも通用するスキル。

そして、「なんでだろう?」と問題を探せる目を養う。

その目が自分だけのキャリア作りをして行先を決める重要なスキルになると思いませんか?

「情報が多すぎるから行先がずれてしまう」

これは常に直面している問題です。

ネットで検索すると、関連情報として表示がされます。

すると、「これも大事だな」と頭にインプットしてしまいます。

変更する事は悪ではないけれど、

自分にとっての「幹」が何か?

目にした情報は「幹」を太くするのか、

それとも枝葉なのか?

スキルセットを定期的に見直していく必要があるなと私は実感しています。

このロードマップを作ってからもうすぐで1年が経ちます。

出来ていない事も沢山ありますが、大事なことは

今やっていることがロードマップからずれていないか?

その1点です。

最近よく頭に浮かぶ言葉が「諸行無常」です。

仏教のお釈迦様の言葉で、

「この世のすべてのものは、常がない、続かない」と言う意味です。

変わるのが当たり前だけど、その変化に意味をつける。

意識して変化する。それが大事だよなと思っています。

今の私のロードマップがどうか?

まずは自分の変化に意味をつけて、問題を探してみませんか?

夕食、家事、家族との時間etc…

することは沢山あるかもしれません。

私はYoutube動画を少し見ています(笑)

今日の記事は、

帰ってから&帰宅してから最初にすることを「置き換える」

ダイエットの王道の1つですよね。

「置き換え」を毎日帰宅してからの行動に当てはめていこうというテーマです。

私Mityu-kaは今までにもやろうと決めた事が続かない。

駄目人間の1人でした。

帰宅すると、ゲームをしたり、テレビを見たり。

ルーティンを守らず続けられなくて、寝る1時間前くらいになって

焦って始めて、「俺はなんて駄目なヤツなんだ!」と自己嫌悪する日々でした。

勿論、どう頑張っても出来ない日はあります。

例えば先日ヘルニアの手術をしたのですけど、

手術した日にルーティンなんて言ってられません。

どうしようもなく体が辛いのですから。

そして、大切な人と過ごす時間は絶対に必要不可欠な物です。

そんな時間を除いた日をどう過ごすか?

私は帰宅して、パソコンを開いたらタイピング練習をしています。

会計の仕事も、プログラミングをするにもパソコンの入力が必須ですよね。

仕事のスピードを速めるには頭の中の処理スピードも大切ですけど、

思考を表現するスピードが大事だと思って始めたのです。

タイピング練習の効果を実感するまでには至ってませんが、

「続けている」自分が少しばかり誇らしい。

なんせ、今まで続けられてなかったのですから。

まず自分の机に向かって、

やろうと決めたことの中から簡単な事からやってみる。

大事なのは結果じゃないと私は思っています。

どうしても体調に影響されてしまうので、

「やった」事に対してポイントを与えるスタンスでいいと思うのです。

自分への甘えでもありますけど、

3日やって、1~2日空いて、また3日する。

続けることが理想ですけれど、やらないよりはマシだと思いませんか?

「こうじゃなきゃいけない!」と肩に力が入っているよりは、

机に向かったらなんとなく始めていた状態を作ってあげる意識です。

私もこのブログを毎日書こうと始めましたが現実は3日坊主の繰り返しです(-_-;)

記事を書いていない時は英語をしてみたり、本を読んだりして

情報収集⇒記事のテーマを考える⇒記事を書く⇒情報収集

そんな風に続けていって、

最終的に毎日記事を書く習慣をつけていこうと思っているのです。

1/100万人になるにはもっとスピードを速める必要があろうと思います。

けれど、

続ける習慣や環境が出来ていなければ疲れてしまうはず。

ゴールまでの道のりをダウンサイジングして短期的に目標達成するにしても、

習慣や環境を自分の中に根付かせることが第一歩だと私は思っています。

拙い文章をここまで読んで下さった方も何か簡単なことから始めてみましょう:)

「今の稼ぎが300万円なのは、何が課題か?」

例えば、

会計の仕事をしている私の場合、

簿記をベースとしたスキルが稼ぐ原資になってますよね。

それだけなのが一番問題なのですよ。

確かに会社経営をする上では簿記・会計の仕事は必須です。

税務署に提出する財務諸表を作成する基本が会計のスキルなので。

でも、

そこにどれだけの付加価値を見出せるか?

将来を予測することは不可能に近いけれど、

5年後、10年後に会計の仕事が今と同じ姿であるのか?

想像してみてください。

厳しい状況が待ってると想像できますよね。

付加価値の低い仕事に時間を使い続けることがどれだけ危険か。

求められることを満たすだけに使う。

それで1000万円稼げるか?

稼ぐ付加価値を見出せないからこそ、

スキルを2つ、3つと増やす。

費用対効果ならぬ、「時間対効果」の視点で

稼ぐためのスキル作りをする。

それが、Mityu-ka.comのテーマです。

「短期的にクリア出来るストーリーが不足している」

私はすぐに結果が欲しい。

長期的なゴールが描けていたとしても、

目先の結果が無ければやる気が継続しない。

性格と特徴を洗い出してストーリーを作る。

こうして作られたストーリーがあれば、

自然と高みに押し上げる強力なエンジンになるように思うのですよね。

「Mityu-ka.comのゴールは?」

私が1/100万人になる過程を皆さんと共有し、共に学ぶ。

そして、学びをビジネスに結びつける環境を作る。

地方だからと言い訳が出来ないくらいの稼ぐ仕組みを作る。

最終目標は15年後に100億円です!

出来るかどうかは問題じゃなくて、やりたい。

ただそれだけです。

一方で夢物語でしょ!と言われる方に私はこう言いたい。

「現実ばかりを見ていて、あなたが望む理想の環境が手に入るのですか?

もし、現実を見ていれば理想が手に入るのならそこまでのプランを教えてください。」

なぜ、こんな言葉が出るかと言うと、

過去に言われたことがあるからです。

お金は欲しい。けれど、何かを始めようとはしない。

そして、私が新しいことをしようとすると、

「失敗するかもしれない。本当に大丈夫なのか?」と。

この時に言われた言葉で、

何もしない人ほど、失敗を恐れるのだと実感しました。

反対に、

事業を営む家庭に生まれた人は「いいね!」と言う人がとても多いのです。

「どのようにして300万円⇒1000万円稼ぐのか?」

1つ目が、「じぶんフラグを立てる」方法です。

このサイトで学んでいる事や、出来る事、している事をオープンにしています。

それを見てくださる方からの仕事の依頼を受け付けて稼ぐ。

2つ目に、私が一番作り上げたい方なのですが、

理想のじぶんになるまでの過程で発生する問題を提起することが、

そのまま稼ぐ仕組みに繋がる。

より個人に特化した問題が他の方の問題解決への足掛かりであり、

ビジネスニーズになる。

「ビジネスニーズになる問題提起ストーリーを作る」

以前は上手くいっているように思っていた「時間の使い方」。

最近、また悩み始めました。

1日8時間の内、雑務やルーティンで5~6時間使っているのです。

多くの方が直面してるのじゃないかと思います。

会計の仕事柄、決まった事後処理が多いのは仕方ない。

けれど、私がしたいのは単純な作業じゃなく

お金に関する情報をいち早く集め、

利益を最大にするプランを立てる。

※一般的に管理会計と言われる内容です。

そのためには単純作業に使う時間を3時間までにしたい。

この目標を達成するため、再び「最強の優先順位」を手に取った次第です。

私がネットにチームを作るに当たって何を考えれば良いのか?

チームコンセプトに何をベースとすれば良いのか?

多様な考えが合わさり化学反応を起こすためのベース作りとして、

豊福公平さんの著書、「言葉が人を「熱狂」させる」を読みました。

日本の資本主義の父と称される渋沢栄一氏の言葉に改めて考えさせられました。

それは、

今日の記事では、

ビジネスにおいて最も分かりやすい努力の例を挙げると、

資格取得が挙げられるかもしれません。

皆さんそれぞれの理由を持って資格取得に向けて努力をされるはずです。

ちなみに私が持っている資格はこれです。

危険物とフォークリフトは前職で必要だから取得して、

簿記は現職で求められたから取得しました。

ビジネス実務法務(以後、ビジ法と略)とITパスポート(以後、Iパスと略)は、

自分で事業をするために少しでも知識をつけたい!

その理由で取りました。

業務上で求められる資格は省いて、

ビジ法とIパスの理想がどこにあったか?

私は今、本業の会計職とは別に、個人事業主として副業をしています。

勿論1人です。

SNSでよく見る炎上や、企業のコンプライアンス違反など

ユーザーの過剰な反応で起きている問題もありますが、

発信側の配慮が足りずに起きている問題もあります。

事業をするに当たり、判断のすべてを私自身がしなければならない。

「ファーストフィルターとなる私が、適切な判断をするための知識をつけたい!」

それが事業を行う上で資格を取得した目的です。

では、「理想はどこにあるのか?」ですが、

問題が起きないことが理想だと今の私は考えてます。

これが学びの目的に対する理想の4本柱です。

この4本柱の根底には、

特定の会社でしか通用しないスキル取得を避けて、

どこでも通用する「ポータブルスキル」を身に着ける。

若干の言葉遊びになっているように思いますが、

どんどん変わっていくからこそ今の理想も変わっていく。

変わるからこそ、創り出す側にフラグを立てる。

それが私のメインテーマです。

資格を取得するには相当な努力が必要になります。

けれど、その資格を人生にどう生かすのか?

資格がもたらす利益、

つまり目標となる理想の姿がなければ無駄な努力になってしまう。

ありきたりな言葉になってしまいますが、

時間が限られているからこそ無駄な努力をしてはいられない。

資格取得したいと高い教材を買ったかもしれませんが、

必要だと始めたことに違和感を感じたなら一旦ストップしてみませんか?

なんのために?と自分に聞くのでなくて、

記事を書いていて理想が甘いなと感じている部分もあります。

けれど、これからブラッシュアップすればいい。

最初から完璧な姿を求めすぎず、

「まずやってみる。そして変えていく。」

このスタンスで取り組むのもアリだと思いませんか?

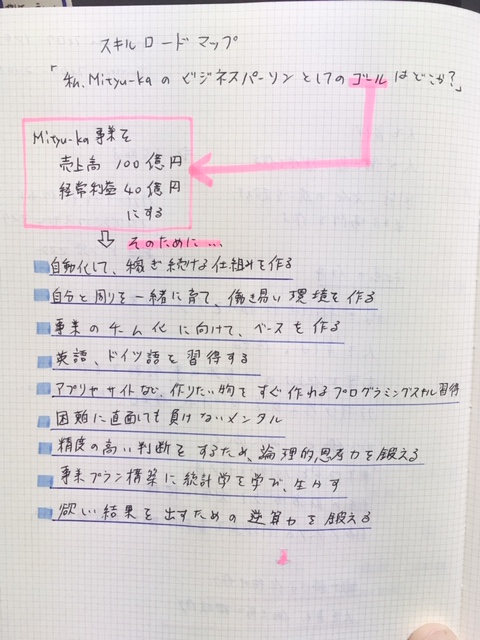

Mityu-kaの考える、「100万人に1人」のゴールはどこか?についての記事です。

ゴールと言う表現をしてますが、水物で、絶えず変化していくのが自然だと考えています。

なので、通過点として今の時点でのゴールを決めようと思います。

相変わらず字が汚くてすみません…(-_-;)

汚くて読めないかもしれませんがこんな事を書いてます。

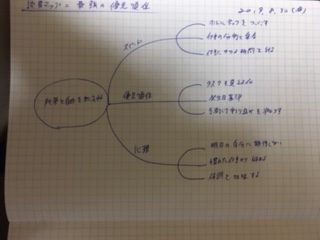

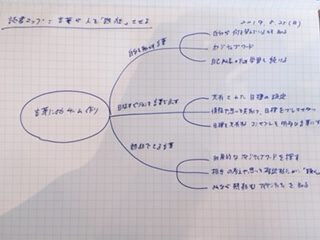

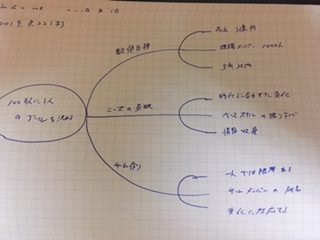

数値目標⇒

ニーズの反映⇒

チーム作り⇒

これが今考える100万人に1人」のゴールです。

今日帰りに本屋に行ってふと思ったのです。

「なぜ本を読むのか?」

そして、

「なぜエッセンスをまとめた本を手に取る傾向が強いのか?」

その理由の1つに成長したい気持ちがあるからなのは当然です。

けれど、それだけでは片づけられない思いがあるのです。

単純に、

自分の考えに対して〇×をつけるのではなくて、

なぜこんな考え方をするかと言うと、

メンターの考え方が正しいかもしれないけど、

私の考え方が正しい状況もあるはずだ。

それが理由です。

1つの問題に対する答えを探すだけならば〇×で良いと思います。

けれど、進む道を決めていくときなどは道は1つじゃない。

答えを教えて貰うよりも、

考え方を身に着ける。

瞬間瞬間の問題を常にメンターと一緒に考えられるとは思えないからこそ、

その手段として私は本屋に行くのだなと結論づけました。

目の前の問題をすぐに解決する答えが欲しいからだと思います。

私が本を手に取る時の状況は得てして、

すぐに解決したい問題を抱えていました。

解決したいから、エッセンスを求めてしまう。

エッセンスによって仮に問題が解決出来たとしても、

新たな問題が発生すると解決出来ない経験を何度もしました。

それは、問題を考えていないからです。

答えに至る過程を自分の頭で考え、試行錯誤することで見つけだす。

その手順を省く弊害がエッセンスにあるように思うのです。

こんな話は本を読めば書いてあるはずです。

だったら何故記事にするのか?と思うはずです。

それは、

自分への問いに対して、自分の頭で考えなければ身につかない。

だから、他の誰かが言っている事でも自分で考えて記事にするのです。

このサイトの目的は「100万人に1人」になるです。

それは、考え方をベースとしたスキルにあるはずだと。

「100万人に1人」への道筋が変わりましたが、

単純なスキルだけであればアウトソーシングすればいい。

アウトソーシングと私を差別化する違いを考えたとき、

「考え方」が自分のレア度が決まるのかもしれないと思ったからです。

スキルがあるだけではアウトソーシングに負けてしまう。

それに、取得するスキルが5年後いや3年後に需要があるか分からない。

なので、

「100万人に1人」であり続けるために必要な「考え方」の鮮度を保って、

「考え方」を学び続ける。

そのために古典も、新書もあらゆる本を読むことが大事だと思うわけです。

2日空いてしまいすいません(-_-;)

日常生活や仕事の全てが、

本の知識や考え方から作られているかは分かりません。

けれど、流行を作りだしている方の多くが本を出版している。

私が学ばせて頂いているSHOWROOMの前田裕二さん

(メモの魔力や、人生の勝算などの著書があります)

が良い例だと思います。

特に「人生の勝算」で書かれているのは、

スキルよりも「考え方」がメインテーマになっていると私は思います。

どれだけ優秀なスキルを持っていても、

使いこなす頭が無ければ宝の持ち腐れになる。

そして、時代遅れだと思われるスキルだとしても考え方1つで

新たな活かし方が見つかるかもしれない。

本を読むことによって、

考え方を提示してくれる「提案型メンター」を活用することで、

将来への道を示す手伝いをしてくれる

それが「提案型メンター」である本の神髄だと思うのです。