前回の記事~ダメサラリーマンからの脱却 ver1 で、

私のダメポイントをさらけ出しました。

「確認しない。人に聞けない」

けれど、ダメポイントを自覚してからといって、

すぐに聞けるようになった訳じゃないんです。

当たり前ですよね。

自分の欠点ってそう簡単に治せないから困るんですから。

じゃあ、どうしたか?

「雑談をする」

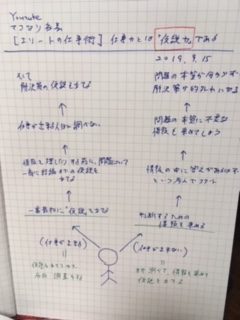

自分の考えや行動を上司などにさっと報告出来ない理由は単純。

「お前はこんな事も分からないのか!」とか、

「聞く内容を間違っていたらどうしよう…」とか、

間違いや失敗を極度に怖がっているからです。

そして、そんな時は間違いなく自信がありません。

私のように確認しない&聞けない人の特徴として、

コミュニケーション下手です。私は凄く苦手でした。

何を考えているか分からない相手と話すことが苦手です。

だから、「雑談をする」のです。

仕事の話だと、お互い緊張感を持って対応しますよね。

私のように話すことが苦手だと、さらに緊張感がアップ。

手に汗べったりです(笑)

この緊張感は相手にも伝わります。

私が相手の考えが分からないように、相手も私の考えが分からないのです。

すると、お互い(特に相手)が会話の細部まで神経を張り巡らして

ミスを許さない空気が出来上がってきます。

緊張感を下げて、相手との話し易さのハードルを下げる方法が雑談にあるのです。

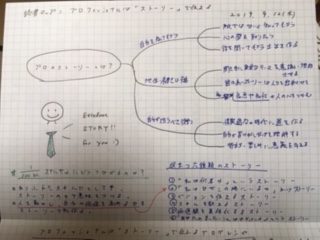

「1つの雑談が、仕事のやり易さに繋がる」

多くの方が仕事は複数の人でしていますよね。

あなたが会社のトップでも、平社員でも、中間管理職でも

お客さんがいて、業者がいて、金融機関がいて。

何かしらの形で人と接している。

仕事は一筋縄でいかないことが多いはずです。

自分1人では解決できない問題も、周りの方の力を借りればアッサリと解決!

そんな場面があるはずです。

じゃあ、何がキッカケで周りの方の力を借りられたのか?

話し易い関係です。

仕事の成果って、実は能力の差じゃなくてコミュニケーション力の差じゃないかと思います。

「聞けない」のではなくて、聞けない雰囲気を作ってしまっている。

周りの人を動かす力と言えるかもしれないです。

挨拶だけでは不十分です。

私だったら好きなゲームの話とかします。

スキーの話とかします。

仕事には感情がある。

それを「聞けない」経験から学びました。

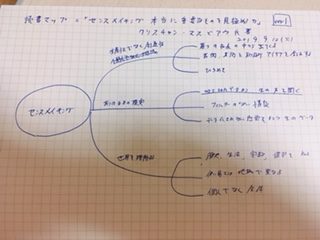

私のように聞けないでいる方、勇気をだして雑談しましょう。

勇気を出して、少しだけ仕事の話を聞いてみましょう。

色々お話しましたが、一番大事なのは「勇気」です!